entwickelt von © Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Rolf Popp

Aufbauend auf dem Artikel und den Ausführungen zu dem von mir entwickelten strategischen Dreieck und Viereck erläutere ich hier nunmehr den nächsten Level zum Anwendungsverständnis, die dynamische Veränderung des Dreiecks.

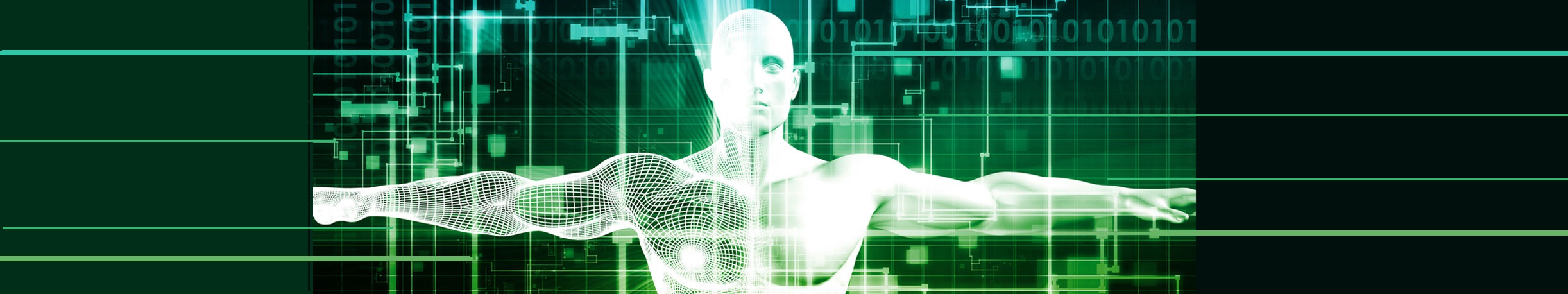

Grundlage ist das von mir entwickelte strategische Dreieck und die enthaltenen Beziehungen bzw. Verflechtungen, die zunächst vom jeweiligen Bekanntheitsgrad und der individuellen Akzeptanz geprägt sind. Diese Verknüpfungen werden hier als gestrichelte Linien dargestellt und symbolisieren das bisherige strategische Dreieck. Je länger die Linien, desto geringer die Beziehungen bzw. Verflechtungen zu dem jeweils anderen Endpunkt. Je näher ein Punkt bei dem anderen liegt, umso enger ist das Verhältnis zu diesem.

Abb. 1 – Dynamisch-strategische Dreieck

Die drei gelben Punkte stehen für:

U= Unternehmen, K= Kunde und P= Produkt.

Der blaue Kreis steht für den in sich geschlossenen Verkaufsprozess an sich, auf dem sich die wesentlichen Elemente bewegen.

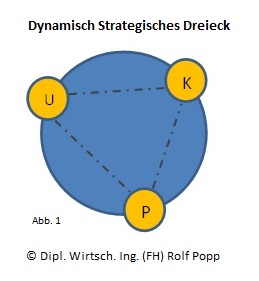

In der Praxis wird sich dieses Bild aber laufend und stark verändern, denn der gesamte Prozess ist dynamisch. Dies wird durch die mögliche Rotation aller gelben Kreise auf dem großen blauen Kreisrand dargestellt. Diese Bewegungsfreiheit/ Verhaltensweise bezeichne ich als „dynamisch strategisches Dreieck“.

Abb. 2 – Dynamisch-strategische Rotation

Definition „Dynamisch-Strategisches-Dreieck“:

Das Dynamisch-Strategische-Dreieck zeigt die Relationen der wichtigsten Faktoren im Verkaufsprozess auf und verdeutlicht dabei die Verkaufswahrscheinlichkeit in Bezug auf den Beziehungs- bzw. Verflechtungsstatus, der sich aus der jeweiligen Bekanntheit und Akzeptanz ergibt.

Im Folgenden werde ich dazu einige ausgewählte Sonderformen erläutern.

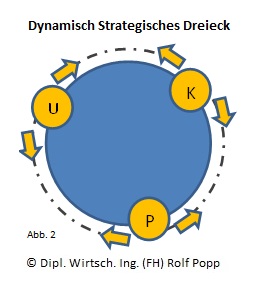

Bei manchen Produkten kann es vorkommen, dass der Hersteller vollkommen unbekannt ist und ausschließlich das Produkt die Kaufentscheidung des Kunden dominiert. Als Beispiel soll hier der weltbekannte Post-it-Haftnotizenblock genannt werden, der von 3M produziert wird. Der Kunde kann dabei den Firmennamen i.d.R. nicht zuordnen und wird in dieser Situation letztlich nur auf Basis des vorliegenden Produkts eine Kaufentscheidung treffen. Ähnliches gilt für die Tempo-Taschentücher. Dazu gibt es viele Marken-Produktbeispiele u.a. von Procter & Gamble. Bei diesen Beispielen wird alleine das Produkt in den Vordergrund gestellt, die zugehörige Herstellerfirma ist den meisten Kunden gänzlich unbekannt. Als weiteres, interessantes Beispiel sei die Marke NIVEA genannt. In diesem Fall dominiert die Marke des Produkts extrem. Nivea als Herstellerfirma hat zwar den gleichen Namen, ist aber dennoch für die Kaufinteressierten nicht greifbar. Auch hier spielt somit die Herstellerfirma keine Rolle bei der Kaufentscheidung. Alleine die Nähe des Kunden zum Produkt ist hier ausschlaggebend.

Für diese Fälle spreche ich von einer Überdeckung von P über U. Kaufentscheidend ist die Beziehung und Nähe zwischen K und P.

Abb. 3 – Dynamisch-Strategisches-Dreieck Überdeckung P über U

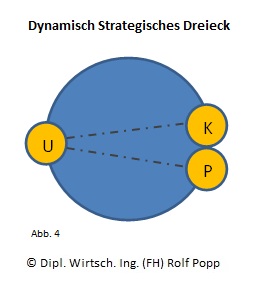

Ist eine Lösung bzw. Produkt am Markt bekannt, aber die Herstellerfirma kaum, oder gar nicht, entsteht die nachfolgende Konstellation. Dabei zeigt die Nähe zwischen K und P, dass hier eine enge Beziehung herrscht und das U nahezu unbekannt ist.

Abb. 4 – Dynamisch-Strategisches-Dreieck – Enge Kunden-Produkt-Beziehung

Je besser ein Käufer das Unternehmen bzw. den Hersteller kennt, oder mehr über diesen weiß, umso mehr spielt auch der Hersteller eine Rolle bei der Kaufentscheidung, im positiven wie im negativen Sinn.

Auf diese Weise ist es möglich, neben dem Produkt auch mit einem guten Firmenimage bei den Kunden sozusagen doppelt zu punkten, was weiter unten erläutert wird.

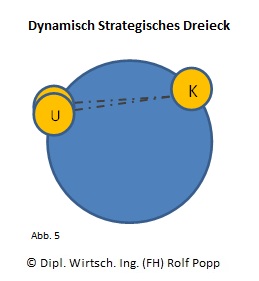

Es gibt jedoch auch den Fall, dass ein Unternehmen bzw. Hersteller das Produkt überdeckt. Dieser Fall liegt dann vor, wenn eine bekannte Firma ein fast beliebiges Produkt auf den Markt bringen kann und der Kunde es nur deshalb kauft, weil es von jenem bestimmten Hersteller kommt. Beispielsweise sei hier SAP genannt, aber auch bei vielen Fahrzeugen im Luxus- bzw. Premium-Segment kann man diese Konstellation vorfinden.

In diesem Fall spreche ich von der Überdeckung U über P.

Abb. 5 – Dynamisch-Strategisches-Dreieck Überdeckung U über P

Der Produkterfolg basiert hier ausschließlich auf der Bekanntheit und Beliebtheit der Herstellerfirma.

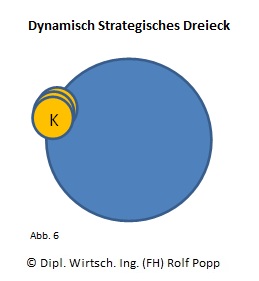

Eine weitere Sonderform ist die Überdeckung von K über P und U aus der Sicht von K.

Abb. 6 – Dynamisch-Strategisches-Dreieck Überdeckung K über P und U

Diese Konstellation tritt dann ein, wenn der K das U und das P ausgezeichnet kennt. Hier liegt weitestgehend „grenzenloses“ Vertrauen vor. Der Wettbewerb spielt in dieser Konstellation keine Rolle mehr. Es ist für den Wettbewerb so gut wie nicht mehr möglich, in so ein bindungsstarkes Beziehungsgeflecht einzudringen.

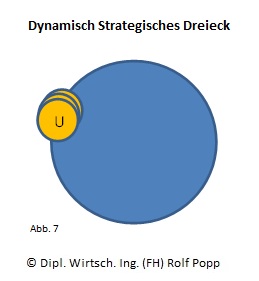

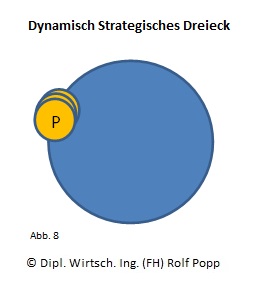

Eine weitere Sonderform ist die Überdeckung von U über P und K aus der Sicht von U.

Abb. 7 – Dynamisch-Strategisches-Dreieck Überdeckung U über P und K

Wenn ein Unternehmen die anderen beiden Endpunkte überdeckt, dann kennt das U den K so gut, dass z.B. genau auf K zugeschnittene P entwickelt oder angeboten werden. Zum Beispiel ist das der Fall, wenn eine Unternehmensgruppe die eigenen Tochtergesellschaften beliefert, oder umgekehrt. Natürlich befindet sich das U zumindest mit Verkaufsstellen genau dort, wo K ist.

Wenn man diese Situation als erfolgreiches „Networking“ des Unternehmers oder einer Holding versteht, stellt sich die Situation wie folgt dar:

Abb. 8 – Dynamisch-Strategisches-Dreieck Überdeckung P über U und K

Hier dominiert das Produkt oder die Produktmarke, wie das iPhone oder der VW-Käfer, um nur einige Beispiele zu nennen.

Resümee „Dynamisch-Strategisches-Dreieck“

Die Ansatzpunkte für einen besseren Verkaufserfolg sind somit klar.

Neben einigen Sonderfällen gestaltet sich der Normalfall eher so, dass immer ein gewisses Dreieck entsteht und der Kunde somit auch den Wettbewerb einbezieht. Wer jetzt die richtigen Schritte macht, gewinnt das Verkaufsduell.

Gleichzeitig zeigt das Dynamisch-Strategische-Dreieck, dass alle drei Endpunkte beliebig rotieren können. Gleichzeitig wird sich das Situationsbild in der Praxis zu jeder Zeit verändern, sowohl positiv wie negativ. Auch dies muss man im Bewusstsein haben und daran arbeiten.

Eine weitere besonders wichtige Erkenntnis:

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Fläche innerhalb des „strategischen Dreiecks“ umgekehrt proportional zum Aufwand steht, der nötig ist, um einen Kunden zum Kauf eines Produkts zu bewegen. Je kleiner also die Fläche, umso einfacher ist der Erfolg generierbar und umso schwerer hat es die Konkurrenz.

Dies bedeutet: Je besser die Verflechtungen bzw. Beziehungen zwischen den drei Punkten ausgeprägt sind, umso näher sind diese beieinander. Dies hat wiederum eine Reduzierung der Dreiecksfläche und damit eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit zur Folge.

Abb. 9 – Dynamisch-Strategisches-Dreieck Abb.1

Wenn wir uns dazu noch das strategische Viereck verdeutlichen (strategisches Dreieck zzgl. Konkurrenz), dann wird klar: Dass im Normalfall die Unternehmen den Verkaufsprozess gewinnen, die die kleinere Fläche innerhalb ihres eigenen, individuellen Dreiecks aufweisen.

Die strategische Beziehungsoptimierung zwischen K, P und U muss also das Ziel im Verkaufsprozess und in der Unternehmensführung sein.

Viel Erfolg mit dem „Dynamisch-Strategischen-Dreieck“ – Ihrem Wettbewerbsvorteil!

Dipl.-Wirtsch. Ing. (FH) Rolf Popp